詩文,比的是創造力。文字是人發明的,也自有千奇百怪的排列與指涉。

但這篇說的,應該就是某種跨物種的同理心、想像力,但用了很社會科學的詞彙與文法。

同樣講這件事,古人,用四個字「民胞物與」,給解決。

張載〈西銘〉說:「民吾同胞,物吾與也。」人都是我的同胞,其他動植物皆是我的同類——這個分類在張載心目中到底是哪一類,他沒說,但至少表達某種「超越人類中心主義」的胸懷。

老子有自己的分類:「道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和」、「天下萬物生於有,有生於無」——既然源頭相通,若大方一點,當然可稱之為同類、朋輩。

新時代思想也很簡潔:”We are the one.”

中文的「眾生」更全面,形容一切有情生命。

古代的詞彙以簡馭繁,到21世紀,也只是用更多字數、更拗口的文法、繞著彎說同一件道理。

這個道理至為高遠、但其實很難真切認知、更難在現實中踐履。

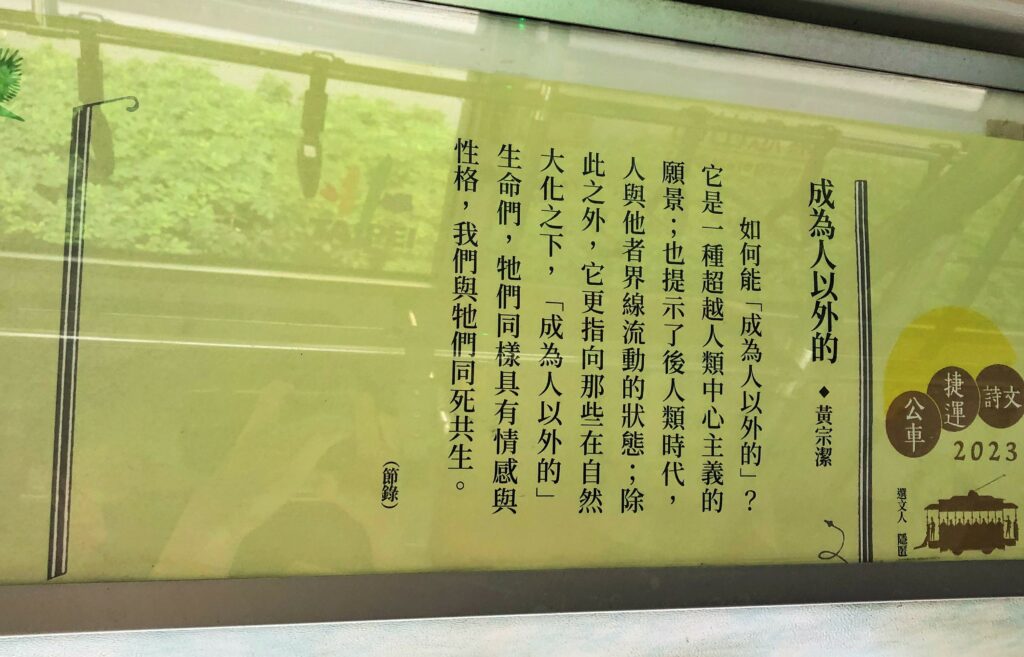

沒看到全文,但作者用「牠們」,猜想是講動物。一查典出國立台灣文學館2022年「成為人以外的──臺灣動物文學特展」,聯經也出版黃宗潔主編《成為人以外的:臺灣文學中的動物群像》合集,貼出的這段我以為是現代詩,這樣看來是摘錄黃主編為書寫的序?

如果只指動物,那「民胞物與」和”We are the one.” 可含括的對象就大多了。不過,這也一直只是概念,我是不太相信張載真有那種道行──因為整篇〈西銘〉其他部分講的全都是人,沒半點動植物和微生物的關係。

文字是工具

在某些層面

也成了障礙

永遠不要忘了手指與月亮的關係

感恩

謹記於心

對了,剛看完一本成大學者講美食的書

感覺台南庶民食物和台北真的類型差好多

請問書名

拜讀後再跟您分享

有意思的觀察

是否謝仕淵老師的

「府城ㄧ味」?

試讀後已佩服

他的新書[坐南朝海]

今天要訪

在想:人和植物山川该属什么关系。

共有很多化學元素的關係

差异也大。

古人所理解的宇宙观和能量守恒