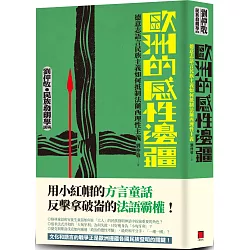

很高興又拿到劉仲敬新書《歐洲的感性邊疆:德意志語言民族主義如何抵制法蘭西理性主義》。雖是講座視頻整理文字,看得出八旗出版做了大量的梳理補充與資料彙編,很用心。

阿姨的論述仍充滿「地緣決定論」,你生在哪裡,住在哪裡,注定了許多遭遇。一個民族、城邦、國家都一樣。

也有很多對坊間簡化歷史書的除魅,尤其不贊成把成功簡單歸因於某個天縱英明的人,或某種民族性。

比如,瑞典原來是新教徒寄望與羅馬教廷分庭抗禮的帝國,但它輸給俄國後,新教徒勢力只能轉而期待普魯士。這是資源方與利用資源方的自然切換,病毒與宿主的共生關係。權力沒有中空。

而普魯士本來的形象與國民性是溫和開明(如今天邊緣化的瑞典),卻恰因統一,成為德意志扛家業的長子,也注定走向一戰,而隨後又不停歇地注定走向二戰。

而無論大小,政治實體都在尋求保護或聯盟。在這前提下,是否文明開化進步一點不重要,也不是是否應該受到尊重或存留的主因。這個說法很無情(也戳破很多人對自由民主的台灣就該被世界尊重接受的理想),但事實就這麼硬。

比如劉仲敬說:「德國最開明的邦國是威瑪大公國,最自由主義的邦國是巴登公國,但是威瑪和巴登的領土都只有一座城市的大小,無論如何是毫無戰鬥力的。它們自身也都希望依靠普魯士王國的保護。」

他引名著《戰爭與和平》書中俄國貴族大罵拿破崙時間接損德國一道:「打德國人有什麼了不起呢?我們誰都能打德國人的,任何人只要高興打德國人,都可以打上一場。」指出:「當時人們想的不是怎樣削弱德國,而是怎樣強化德國;不是怎樣限制德國的擴張,而是怎樣保護德國免遭法國擴張主義的威脅。」

把裡面幾個國家名字換一換,讀者一定可以很快心領神會當今諸多國際現實。

人家嫌你弱嫌你強,都不是絕對的。都是看當時的權力布局是需要對抗或者均衡。而且不同政治實體,期待不會一樣。說到底,人現實,國更現實。

只是腦門子發熱的人,既不適合搞政治,也不適合評論。可惜,這時代,腦門子發熱的人最多投入政治(包括附庸與羽翼)。

以史為鑒

现在对历史越来越没兴趣。因为觉得历史大多非历史,只是作者的一己之言

延伸閱讀這個功能挺好,還能看以前文

加深了對推薦作者的瞭解

刚才想到去百度:刘仲敬