問:藝術、珠寶等收藏品的索賠是否很困難?

閱讀全文 問AI:猶太人索回藝術、珠寶等收藏品的困難與案例標籤彙整: 猶太人

問AI:納粹德國對猶太人的掠奪

問:二十世紀德國人到底從猶太人那邊取走了多少財產、事業、人命?有過具體統計嗎?

閱讀全文 問AI:納粹德國對猶太人的掠奪從《教宗家的小兒子》談信仰與「綁架」

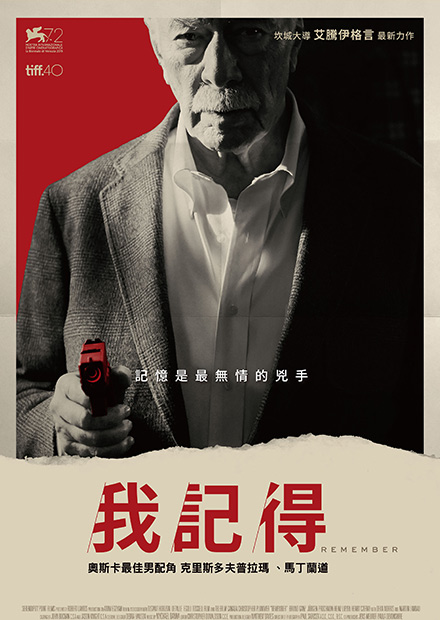

[影評]《我記得》

[影評]重看《辛德勒的名單》

三十多年後重看1993年《辛德勒的名單》(Schindler’s List),有種慶幸的感動。好片當然是好片,但當年看完就忘了,現在這年紀看完卻可烙印更深更久。

閱讀全文 [影評]重看《辛德勒的名單》[影評]《帕爾曼的音樂遍歷》

小提琴家帕爾曼(Itzhak Perlman)2017年紀錄片《帕爾曼的音樂遍歷》(Itzhak),短小精悍,見好就收,沒有長篇大論,但哪怕是個對大師生平毫無所悉的觀眾,都彷彿能在極短時間內與劇中人交上朋友,本片消化素材的剪接功夫著實了得。

閱讀全文 [影評]《帕爾曼的音樂遍歷》修復師們的韜晦之道,及其他

1

BBC《博物館的秘密》(Secrets of the Museum)揭露V&A Museum大量修復師們的巧手慧心與匠人精神,讓我肅然致敬。

命理看個性:諾爾德與利伯曼的《藝術家對決》

想映電影院播映的藝術家對決 EP3《諾爾德 vs 利伯曼》,很有趣。表現主義大師和印象主義大師的美學與世代衝突,讓人看到個性造成的偏執,以及美術史(乃至各種藝術史、技術史)可能有的霸凌和崎嶇。

閱讀全文 命理看個性:諾爾德與利伯曼的《藝術家對決》小評「王牌業務員」

「王牌業務員」(Bye Bye Germany): 閱讀全文 小評「王牌業務員」

藏手藏腳的舞蹈劇場及其他

1

有的舞蹈概念強,但透過裝置、投影、聲效產生的gimmick,初看屏息,五分鐘十分鐘後我就倦了。戲劇比較能因為角色的牽動、情節的周折而勾人,但舞蹈愈趨劇場化後,我喜歡的某種純肢體的生猛美感有時反倒藏手藏腳了。 閱讀全文 藏手藏腳的舞蹈劇場及其他