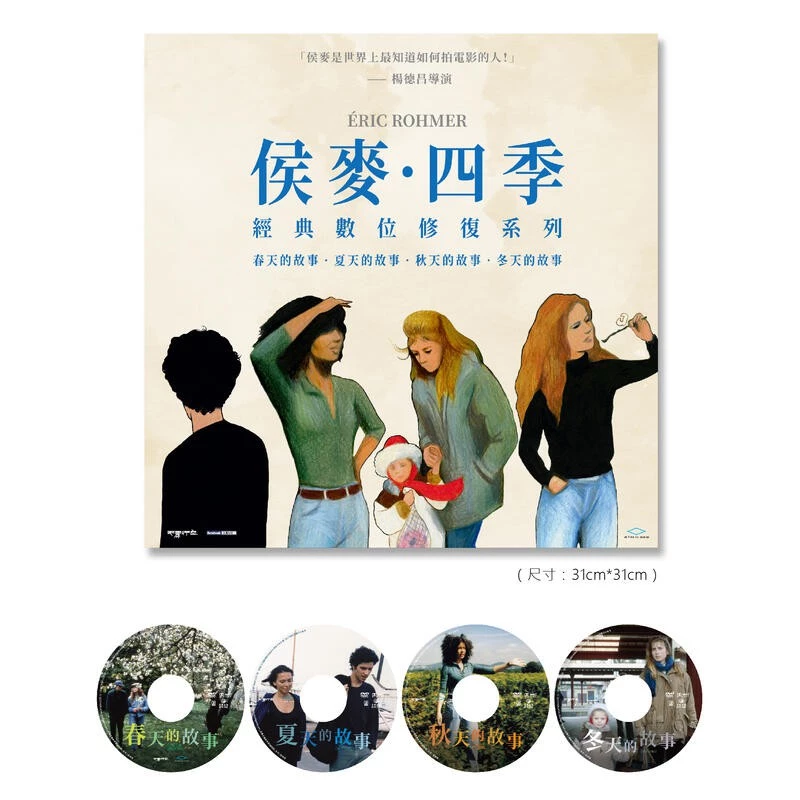

過年期間兩天看四部法國新浪潮導演侯麥(Éric Rohmer)經典四部曲《四季》。當年發表序是1990年《春天的故事》、1992年《冬天的故事》、1996年《夏天的故事》和1998年《秋天的故事》。我這次看的順序是冬、春、夏、秋。

因為密集看,跟上回看奇特勞斯基三部曲一樣,也強烈感受四部片的共通性。沒有很喜歡1986年技術表現還不穩定的《綠光》,但到上世紀90年代的《四季》,侯麥掌握生活化的魅力已爐火純青,每場戲「行於所當行、止於所不可不止」從鏡頭到剪接的行雲流水,叫人嘆服。

演員也都厲害得不得了,從眼神到肢體的細膩(甚至可能即興?),不是台灣新電影時期很多表演素人(因技術不夠只能表現出的)「平淡的生活化」。

名影評人聞天祥曾說:

以前曾有美國論者說看侯麥電影就像在看油漆牆壁,楊德昌卻在1987金馬影展特刊讚美侯麥是「世界上最知道如何拍電影的人」!天差地遠的評價,正說明他美學的獨到。侯麥電影接近生活的程度,彷彿信手摭拾、不費功夫;然而這宛如呼吸的自然節拍,才是導演最困難的功課。

《四季》全是男歡女愛並不高大上的愛情片,但有些交集的重點:

一、都在等人

《春天》女主角在等獨自旅行兩周的男友,不安於室跑去住新認識的小女生家;《夏天》男主角在等沒留下地址去西班牙度假又不主動打電話的女友,所以在海灘亂逛和其他女孩碰撞。

《秋天》葡萄園女主人嘴巴上說忙農務不要男人,反對閨蜜提議去登徵婚廣告,一心只想等男人從天而降追她;《冬天》女主角更扯,在等匆匆告別而後因地址寫錯令雙方找不到彼此的孩子生父,並肆無忌憚地一邊和人約會、一邊讓他們知道她在等別人。

二、人物結構都建立在一對多糾葛

《冬天》是一女三男,美髮師女主角分別跟孩子生父、髮廊老闆、知性同居人,而這三個人竟都愛她。

《春天》是一男三女,中年爸爸分別應付年輕強勢且不喜歡自己女兒的女友、有點戀父情結且不滿意爸爸新歡的大學女兒、女兒新認識間接想撮合老爸與她戀愛的中學老師。

《夏天》還是一男三女,年輕帥哥分別跟現任女友、餐館主動靠近的金髮女服務生、夜店跳舞認識的褐髮性感女糾纏,只要誰出現他就無抵抗力地被牽著鼻子走,把其他兩個當備胎。

《秋天》則是三個女人後宮戲,農場主和書店老闆是多年閨蜜,年輕女和農場主是忘年之交,年輕女想把自己的老師情人推銷給農場主,名為幫大姊姊介紹對象,其實內心有可以永遠和老師精神出軌的圖謀;書店老闆越俎代庖登徵婚廣告,見男方三次才吐露是為友徵婚,隱約又想和這男人曖昧越界。

兩個女的都不是百分百真心為朋友,結果卻沒有壞了友誼,還搞出非常像莎士比亞喜劇的結尾。

三、都代入哲學

可能法國教育注重哲學吧,四齣都談到哲學,兩齣還談到柏拉圖。《冬天》的同居暖男本身是知青,和朋友聚會談的都是哲學,美髮師女主角根本插不上話,而且她也因此確認不要找顯出自己智力懸殊的對象。

《春天》女教師是初中哲學老師,還曾與男主角年輕小三在餐桌就哲學教育是否有用針鋒相對。女教師以理性思辨自豪,卻渾然不覺整齣電影中她惶惶然搞不清楚自己感情與感覺——這是對哲學老師的反諷?

《夏天》愛音樂的男主角自認有「存在感」危機(其實不過是時下某些躺平男畏縮性格),從一開始就主動示好的女服務生卻是民族學碩士生,碩士生自認對人好奇,喜觀察分析發問,和男主角的被動成強烈對比,讀人類學好似在知性上略勝一籌;但其實觀眾一目了然她只是想追帥哥,根本與學術背景無關——這裡又是對學術界反諷?

《秋天》那個專愛把年輕女學生的中年男又是哲學老師(!),還安排書店老闆這一接近知青形象的女主角,她與農場主是閨蜜,老愛往鄉下跑,但鏡頭前不愛勞動、怕曬太陽、對植物認識不多、常常風大得吹落帽子還是要戴寬編草帽,侯麥也沒輕放過對知青的調侃。

尤其她不尊重閨蜜假冒對方身分登廣告,沒在第一次見面就與相親男說出原委,約會三次後坦承還毫無悔意,繼續賣弄風騷,認為自己做得對,以為自己的巧安排對大家都好,卻差點在女兒婚宴上搞砸——她內心自以為是卻兩面做人的算盤被侯麥不著痕跡戳破。

甚至最後一幕是她擁抱老公跳舞卻若有所思(如果真有外遇多好?),意味深長。

(糟糕的是我在這兩人外型上一直想到台灣名作家平路與李昂,好干擾…)

四、形式上有日期打卡敘事

除了《秋天》,另三部都有字卡日期交代推移。這是侯麥標記之一。

拉回總主題,若說侯麥是按照人生經歷春夏秋冬階段安排,我有自己感悟的另一種排序:

單親媽懷抱完全靠天意才能重逢的想望,直覺地拒絕另兩個眼前對象,比較像《春天》,帶有一份對生命與未來不確定的貞信。

海灘和穿少少的帥哥美女,代表《夏天》熱情、自我、享受當下,沒問題。

卡在生活的一半,女教師與單親爸想出軌沒勇氣,想留原地不甘心,這更像成年人的《秋天》。

明明快過婚戀市場季候,有強大保護傘自我又死鴨子嘴硬,卻猶有可輕易被看穿的動情,這更像《冬天》裡的一抹火星,乍看溫暖,卻不一定真能燒下去。

最後,如以一句話表述四部片情愛上的差異:

《冬天》是感性女一腔情願後的美夢成真;

《春天》是理性女短暫混亂後的回歸日常;

《夏天》是不知道邊界的年輕男,因選擇障礙造成互相傷害;

《秋天》是太固執邊界的喪偶女,忸怩作態後竟弄拙成巧、破涕為笑(是不是很莎士比亞!)。

除《夏天》四個主角各自分飛的unhappy(?) ending,其他三部都算happy ending,或許侯麥覺得年輕人玩得起、傷得起、等待得起,彼此辜負後對人生後座力低,給他們不「定於一」的開放式結尾可繼續成長,其他三部就給觀眾一點幸福雞湯吧。

(寫於2025年2月1日)

你有興趣的都做足學問,連電影也是,佩服!

哈哈閒不下來的退休老人

休閒也希望拿出心力以對

[世事萬般皆學問]

感谢分享,我也找时间把红白蓝和四季一并看下。