1

身份認同政治交由左派實踐的最後一個問題,或許也是最重要的問題是在於,它已經刺激右派身份認同政治的崛起。身份認同政治會催生出政治正確,而對抗政治正確已成為右派動員的主要源頭。

標籤彙整: 法蘭西斯福山

《身分政治》書摘9:人們對於「失去」比「獲得」敏感得多

1

實驗行為經濟學(experimental behavioral enocomics)的明確發現之一是,人們對於「失去」比「獲得」敏感得多。也就是說,人們可能會花更多心力避免損失一百美元,勝過多賺一百美元。這或可解釋山繆杭亭頓提出的一個歷史現象,也就是政治上最動盪不穩的團體不是絕望的農民,而是覺得自身地位就要被其他群體比下去的中產階級。

《身分政治》書摘8:我們不會拿自己和全球的某種絕對財富標準相比

1

經濟學家認為人類是由他們所謂的「喜好」或「功利」,即對物質資源或商品的慾望驅動。但他們忘了激情,靈魂中渴望獲得他人認同的部分。無論是平等的激情(被承認與他人享有同等的尊嚴),或凌駕他人的激情(被成認為高人一等)。許多以往我們視為受物質需求或慾望驅使的經濟動機,其實是一種激情的慾望:期盼自己的尊嚴或地位獲得承認。

《身分政治》書摘7:形塑全球政治的新勢力是民族主義或宗教的政黨和政治人物

1

(法國中東學者奧利維耶羅伊Olivier Roy談歐洲聖戰士)羅伊認為這不是伊斯蘭的激進化,而是激進主義的伊斯蘭化。

《身分政治》書摘6:多數人並沒有深不可測、僅屬於自己的個體性

1

二十世紀,隨著共同的基督信仰在西方社會式微,來自其他文化的不同規範與價值開始取代傳統的規範與價值,什麼都不信的選項也赫然出現。道德範疇外的個人選擇,開始隨著市場經濟及市場經濟所需的整體社會流動而擴張:人們可以自己選擇職業、配偶、住處和牙膏品牌。因此人們也該擁有某些道德價值的選擇,是看似合理之事。到二十世紀末,在多數現代民主政體,人們對個人自主權範圍的理解已大幅擴張,造就了有時稱為表現型個人主義的全盛時期。

《身分政治》書摘5:根據盧梭的說法,人類的不快樂是從發明社會開始

1

在民主社會我們以《美國獨立宣言》聲稱「人人生而平等」(THAT ALL MEN ARE CREATED EQUAL),但自古以來,對於誰具備「人人」的資格,我們意見不一。在《獨立宣言》簽署之際,「人人」並未包括沒有財產的白人、黑奴、美洲原住民和女人。

《身分政治》書摘4:民主的興起就是「凌駕他人的激情」被「平等的激情」取代

1

人類還有一股同樣強大的驅動力,是被視為跟其他每一個人「一樣好」,也就是我們所謂的「平等的激情」。凌駕他人的激情是經濟學家羅伯法蘭克(Robert Frank)所謂的「地位財」(positional good)——是基於一個人相對於他人的地位,因此天生不能分享。現代民主的興起就是「凌駕他人的激情」被「平等的激情」取代的故事:僅承認少數菁英的社會,被承認人人生來平等的社會給取代了。

《身分政治》書摘3:激情是今天身分認同政治的根源

1

欲望和理性都是人類心理(心靈)的組成要件,但第三個部分,激情,完全獨立於這兩者運作。…

《身分政治》書摘2:「爭取承認的鬥爭是人類歷史的終極動力」

1

二十世紀的政治向來是沿著經濟議題界定的左右光譜來規劃:左翼希望更平等,右翼想要更大的自由。…

《身分政治》書摘1:「平等的激情」與「凌駕他人的激情」

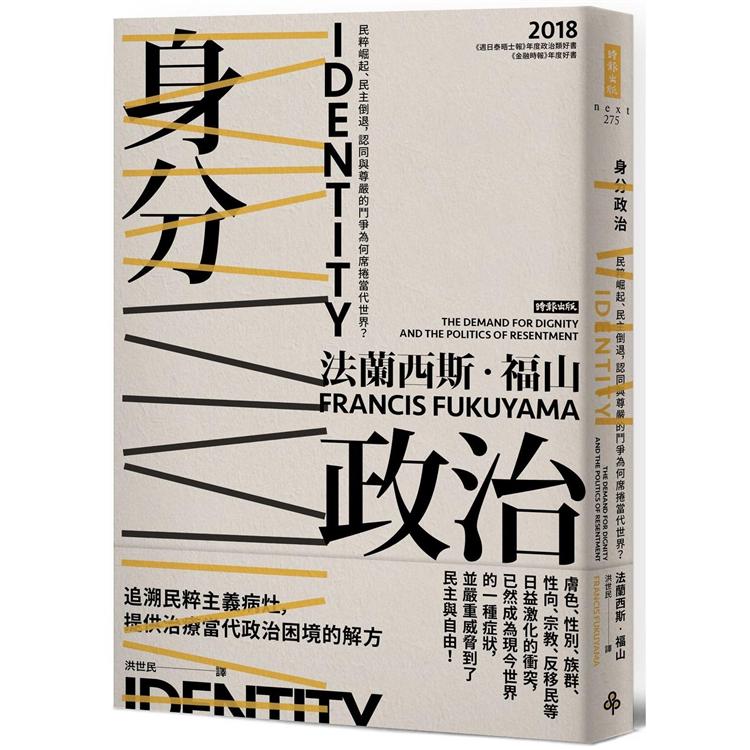

法蘭西斯‧福山 ( Francis Fukuyama)《身分政治:民粹崛起、民主倒退,認同與尊嚴的鬥爭為何席捲當代世界?》(Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment)探討了很多當今世界「政治正確」的起因,是很多身在那些自命正確的族群中人無法自覺的:

閱讀全文 《身分政治》書摘1:「平等的激情」與「凌駕他人的激情」